KOH

最新記事 by KOH (全て見る)

- リバプール・ファンがドラマ『アドレセンス』を観るべき4つの理由 - 2025年05月26日 月曜日 7:32 PM

- リバプール渡航記 ~現地の日常に手を伸ばして~ - 2023年07月14日 金曜日 5:00 PM

- リバプールにある中華街?! ~歴史と美食、そして秘密結社~ - 2023年07月09日 日曜日 1:30 PM

みなさん、リバプールに中華街(*1)があることをご存知でしょうか?

本記事で表紙に使われているのがその門である。世界中のチャイナタウンで見られるこのような門を「牌楼(パイロウ)」と呼ぶという。「中国城」と書かれているが、これは「チャイナタウン」の中国語訳と考えられる。そして、この牌楼は高さ15mほどである。参考までに、有名な横浜中華街の善隣門は高さ13.5mなので、相当に大きいことがわかるだろう。華僑・華人の研究で知られる山下晴海氏によれば、世界的に見てもトップクラスに大きい牌楼だという。(参考文献①)

実際に行ってみた

さて、そんなリバプールにある豪華な牌楼付きのチャイナタウンに、実際に筆者は訪れることができたので、その時の体験談を少し紹介したい。

2023年5月6日、ブレントフォード戦のあと、現地観戦で勝利を目の当たりにした筆者はひどく浮かれていた。その後、キャヴァーン・クラブに行ったりして、気が付けば22時になっていた。その時点でまだ何も食べていなかった。宿に帰る途中でふとリバプールにあるチャイナタウンを思い出す。宿から近かったし、そこで何か食べようかと思い、足を運んだ。

早速、リバプール・チャイナタウンの牌楼の大きさと豪華さに目を見張った。

しかし、実際に歩いてみると、その規模はあまり大きくない。下にgoogle mapの画面を載せたが、牌楼から町のはずれまで歩いても4分程度である。

派手な外観と対照的な町の規模に少し拍子抜けしつつ、私はNorth Garden Restaurantというレストランに入った。

さて、店に入って、店員さんに案内されるままに、席につき注文を行った。注文したのは、店員のおすすめであるチャーシューの三種盛り。チャーシューといっても北京ダックの肉などもあり、豪華な食事であった。ライスは炒飯にもできるが、店員さんによると白ご飯で食べるのが通っぽい食べ方なので、そうした(*2)。

注文後に落ち着いて店内を見渡してみる。店員同士で会話する際は広東語(*3)を使っているため、リバプールのチャイナタウンは広東語が優位な地域なのだろうかと考えながら私は時間を過ごした。少しすると手が空いた店員さんが私に話しかけてきた。店員さんとは中国語と英語交じりで会話していたが、なぜ私が中国語を話せるか気になったのだろう。私が日本出身だとわかると、日本のアニメの話で盛り上がった。私からは彼らの出自などに関する話を聞いたが、多くは現地で育った2代目や3代目の移民だという。

食事のあと会計を済ませ、すっかり打ち解けた店員たちに別れを告げ、この店を去った。このときまではあまり意識していなかったが、この町がどのような歴史を持っているかを私は気になり始めた。

リバプール・チャイナタウンはどのように始まったか?:歴史編

リバプールにおける中国人の存在はおそらくは18世紀、遅くとも1814年に遡ることができるという。東インド会社の船乗りや労働者が、リバプールやロンドンの港に住んだことに始まる。(参考文献②)

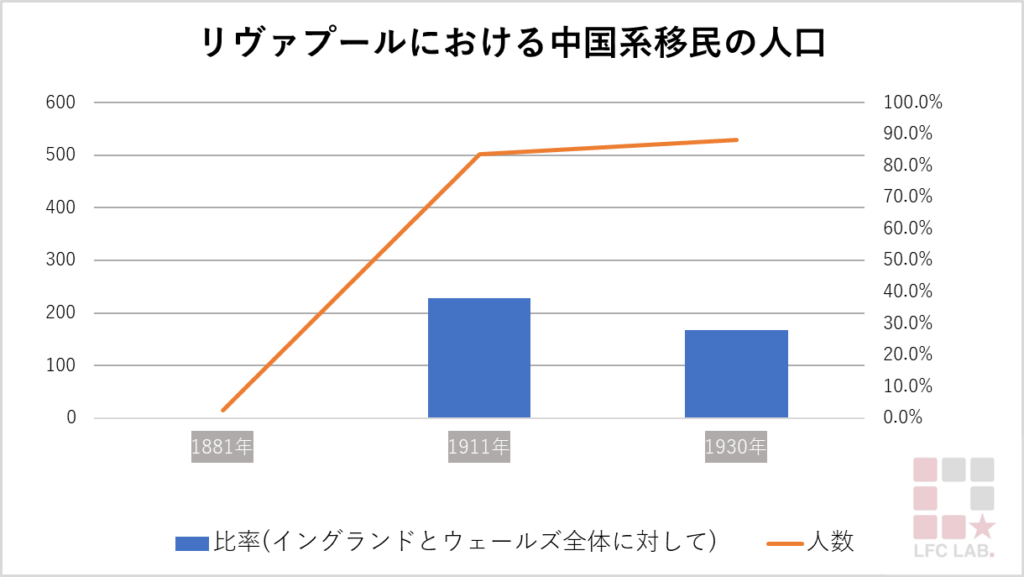

その後、イギリスにおける中国人コミュニティの数は膨れていく。現在残っている統計からみると、イングランドとウェールズにおける中国系移民は、1901年時点で387人、1911年には1319人と3倍以上に膨れ上がり、その後も1931年には1934人と増え続けている。リバプールに関して言えば、1881年には15人しかいなかったものの、1911年には502人(イングランドとウェールズ全体の38%)となった。しかし、1930年には529人と(イングランドとウェールズ全体の28%)、その後横ばいとなる。(参考文献③)

さて、第二次世界大戦前までのリバプールにおける中国系移民の人口動向を、既存の統計資料からまとめると、(1)19世紀と20世紀初頭における増加、(2)それ以降から第二次世界大戦前までの停滞、という風にまとめられるだろう。このような動向の原因・背景はなんだろうか。なかなか簡単にはまとめられないものの、様々な資料の内容から筆者なりにまとめてみた。

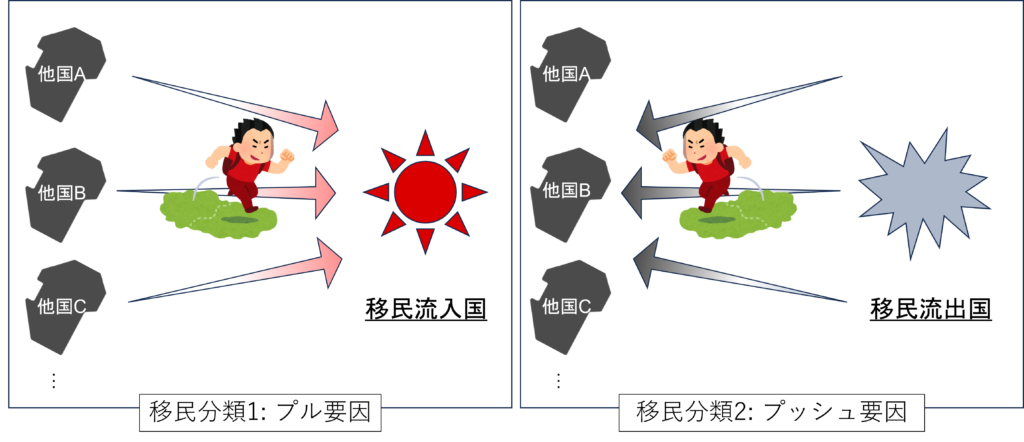

まずは、(1) 19世紀と20世紀初頭における増加から語りたい。移民の発生は、移住先が移民を惹きつける要因である「プル要因」と移民が自分の住んでいる場所から離れたいと思う要素である「プッシュ要因」に分けられる。

プル要素に関して言えば、19世紀のイギリスの対中貿易自由化があげられる。19世紀以前までは東インド会社が対中貿易(主に茶貿易)の独占権を握っていたものの、1834年に東インド会社が商業活動を停止すると、多くの商人がインド産アヘンを中国に密輸出するようになった。それに伴い、安い賃金で多くの中国人船員(主に広東、福建出身)が雇われるようになったという。彼らが、初期の中国からイギリスへの移住者と言われる。中国の歴史で大きな転換点となった、そして日本にも大きな衝撃を与えた出来事として、1840年に中国とイギリスの間で起きたアヘン戦争があるが、その背景となった中国へのアヘン輸出に中国人の船員が貢献していたことはなんという皮肉だろうか。もう一つ、あげられるのは、1865年のリバプールからアジアへの直行便(the Blue Funnel shipping line)の開設であり、これによりリバプールの埠頭近くに大規模な中国人船員の滞在地区が形成されたという。こうして、19世紀のイギリスで最大の中国人コミュニティがリバプールにできた。 (参考文献②)

次に、プッシュ要素に関して紹介したい。中国の近代史は常に混乱に見舞われていた時代である。アヘン戦争といった諸外国の侵略から太平天国の乱(*4)といった内戦まで、常に動乱に悩まされていた。加えて、広東をはじめとする中国南部では様々な利害集団や民族の間で争いが繰り広げられていた(これは“機闘(カイトウ)”と呼ばれる)。リバプールにおける中国系移民の主要な出身地である広東の四邑(セイヤップ)(*5)でも、地元の住民と客家(ハッカ)(*6)の争いが絶えず、1854-67年にかけて約20万人が争いで亡くなったという。加えて、四邑では人口過剰により、貧困や飢餓も絶えなかったという。このような状況の中、海外に移住して活路を見出そうとした人が数多くいたのだ。さらに、中国文化における家族の結びつきの強さも移民を増大させた要因としてあげられる。中国では家族の結びつきを大切にする文化があるため、移住後も故郷に仕送りを送ることや帰郷することがあったという。仕送りの額や帰郷した人の様子が若者たちに「海外ならお金を稼げる」と思わせ、更なる移民を促した。 (参考文献③)

それでは、先ほど紹介した戦前の人口動向の「(2)20世紀初頭以降から第二次世界大戦前までの停滞」はなぜ起きたのだろうか。一つには、1914年以降の各種法令(*7)による中国系移民の制限がある。一方で、先ほどあげた統計を見るとこの期間でもイギリス全体の中国系移民は増加しており、リバプールが特に影響を受けた理由は明らかでない(参考文献③)。もう一つ考えられるのは、20世紀に入ってからのリバプール港の衰退と、それに伴うマンチェスターへの中国人コミュニティの移動である(参考文献②)。このマンチェスターへの流出は1960年代まで続いたという。リバプールとマンチェスターという2都市の因縁はフットボールに限らず様々な分野でみられるが、まさかこういうところでも現れるとは筆者も想像だにしなかった。

さて、第二次世界大戦で受けた空襲等により、元々港の近くにあった中国人コミュニティは現在のネルソン・ストリート(Nelson Street)に移動し、今日まで続くリバプールのチャイナタウンとなった(参考文献⑤)。戦後の中国系移民に関する統計を手に入れることはできなかったが、国共内戦による避難民の流入(参考文献⑥)や香港の新界の農村で発生した飢饉による移民の流入(参考文献②)があったものの、長期的に見れば衰退するトレンドにあったようである。これは、リバプールの戦後の衰退とも重なる。

近年は、リバプールのチャイナタウンを再開発する動きも出ている。冒頭に紹介した牌楼もその一環である。この牌楼はリバプールの姉妹都市である上海市によって設計・建設され、2000年に完成したものだ。ちなみにこのような例は世界各地の他のチャイナタウンでも見られ、中国の国威発揚という目的もある(参考文献①と⑦)。また、2015年には2億ポンドをかけた新チャイナタウンの建設も提案されたが、その後頓挫している(参考文献⑥)。豪華な牌楼や旧正月といった中国の祝日における大規模なイベントに代表されるように、リバプールのチャイナタウンは観光地化に努めている。一方で、2018年Economist誌に生存の危機と報じられたように、リバプールのチャイナタウンは引き続き厳しい状況にある。

リバプールにおける中国系移民の奮闘と苦難:暮らし編

これまで紹介したようにリバプールにおける中国系移民の歴史は長いが、彼らはどのように暮らしてきたのだろうか?

先ほど挙げた港の労働者に加え、レストランやクリーニング屋(洗濯屋)を経営していた人が多い。これはリバプールのみならず、世界中のチャイナタウンで見られる現象だが、元をたどれば19世紀にゴールド・ラッシュに惹きつけられてアメリカに渡った中国系移民が、男性しかいない環境で料理や洗濯を自分たちでやるようになったことから始まったといわれる。そして、アメリカ経由でリバプールにやってきた中国人が洗濯のノウハウを持ち込んだともいわれる。クリーニング屋の仕事はかなり過酷だったようで、1日18時間以上の労働を週6日行わなくてはならなかったという。一方で、1950年代には(洗濯機の普及などにより)洗濯業は衰退し、それにとって代わってレストランを営む人が増えたという。(参考文献③)

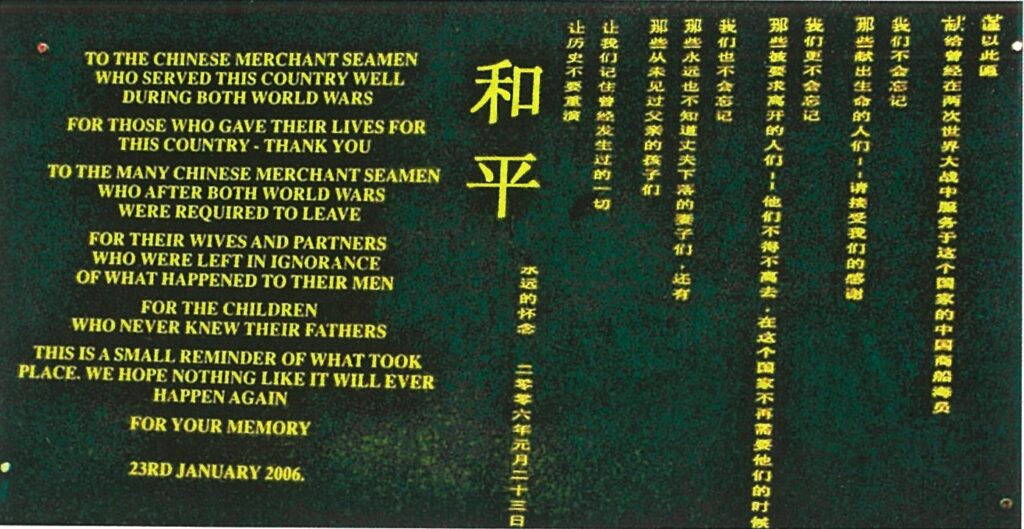

そんな異国の地からやってきた中国系移民は、イギリスという国家にも多大な貢献をした。第一次世界大戦時には労働力不足により、イギリスは中国を含め世界各地から労働力を募った。長旅によって到着後に体調が悪化して亡くなった人もおり、その一部はアンフィールド墓地に埋葬された。第二次世界大戦時には、民間の船を軍が動員できるようにかき集めて作られたイギリス海軍商船隊(the British Merchant Navy)に多くの中国人船員も従事していた(イギリス全体で約20,000人、うちリバプールに約2,000人)。ドイツ軍による空襲がある中、命がけでイギリス国家に貢献したが、彼らは白人船員よりも給与が少ないなど不当な扱いを受けていた。1942年に中国人船員は4か月にわたるストライキを起こし、その結果わずかな増給を勝ち取った。だが、これは彼らに“厄介者”の評価を植え付けた。戦後、彼らの多くはイギリスに残って暮らしたかったものの、約1300人が強制送還され、中には家族に知らされることなく連行された人もいる。その結果、約1000人の子どもが父を奪われ、単親家庭で育つことになったという(*8)。これらの悲劇は、中国人船員の子孫による呼びかけもあって、近年にようやく政府によって調査され、国のために戦った中国人船員たちの名誉が回復された。2006年に、リバプール博物館の近くにこれらの中国人船員を称えるための記念碑が建てられた(下記写真)。 (参考文献③)

リバプールにいる中国系移民が差別的な扱いを受けていた事例は他にもある。そもそもイギリス全体において中国人が長きにわたって差別を受けていた歴史がある。例えば、先ほど紹介した1914年以降の中国系移民への制限があげられる。また、1910年にカーディフでクリーニング屋30店舗が一晩で一斉に襲われた事件があったという。リバプールでは同規模の事件はなかったが、それでも断片的にクリーニング屋への襲撃事件はあったという。さらに、中国人の墓が荒らされる事件もあった(下記写真参照)。これらの背景には、当時の中国の国力が弱く中国人がそもそも見下されがちであったこと、黄禍論に代表されるアジア人全体への恐怖心、人種間の優劣を信奉する社会ダーウィン主義の影響など、様々なものがあげられ、近代を通じて中国人、更にはアジア人全体への差別が蔓延っていたことは疑いようのない事実である (もちろん、これらは今日でも消えたとは言い難い)。(参考文献③)

リバプール・チャイナタウンにはフリーメイソンがある?!:秘密結社編

ところで、リバプールのチャイナタウンには何とも不思議な場所がある。

それがこちら

夜に撮ったため、大変見づらい写真となってしまったが、漢字で「英国致公総堂」と書いてある。そして、横には英語で、”Chinese Freemason U.K.”と書いてある。Freemason、フリーメイソン。え、あのフリーメイソン?!と当時の私と同じような反応を示した読者もきっといるのではないだろうか。

なぜフリーメイソンがリバプールのチャイナタウンにあるのか。実は、これはあのフリーメイソンではない。Chinese Freemasonは、「洪門」という中国出身の秘密結社が創設した「致公堂」という組織の英訳である。あのフリーメイソンではないものの、この建物が秘密結社に源泉を持っていることは間違いない。では「洪門」とはどのような組織か。

「洪門」は中国の明朝末期から清朝初期にできた秘密結社で、異民族の清朝を倒し漢民族の明朝を復活させること(反清復明)を掲げていた(*9)。その後、「洪門」は太平天国の乱で太平天国側を支援したり、清朝打倒のために奔走しのちに中華民国の「建国の父」となる孫文を支援したり、中国の近代史にインパクトを与えた存在である。「洪門」は福建や広東など中国の南部を主な活動範囲としていたが、やがてその会員は海外にも広がっていくことになる。この「致公堂」は、「洪門」によって、19世紀に多くの中国人がゴールドラッシュに惹きつけられて渡ったサンフランシスコで組織された。その後、リバプールにも渡り、職業の斡旋や互助組織の運営を行っていたという。まとめると、このチャイニーズ・フリーメイソンとも呼ばれる「致公堂」は、日本で言えば江戸時代初期にあたる中国の明から清の王朝交代期、さらには中国の激動の近代史を括り抜けて、イギリスの地にやってきたのだ。(参考文献⑦)

「致公堂」は、秘密結社という言葉から想像される姿とは異なり、リバプールでは地域貢献活動を行うことをその主な役割としているようである。先ほどあげた職業斡旋に加え、アンフィールド墓地やエヴァートン墓地における中国人墓地の建設を行った(下記写真参照)。中国には「落ち葉はいずれ根に帰る(“落叶归根”)」ということわざがあるが、残念ながら故郷に帰ることができず異国の地で骨を埋めることになった中国系移民も多い。墓石に“イギリスで亡くなったすべての中国人の思い出に捧げて(To the Memory of All Chinese who have died in Great Britain)”と刻まれているが、これらの墓は根に帰れなかった中国人を弔うという重要な意義を持っているのである。

(参考文献③)

(出典:参考文献③)

「致公堂」と似たような地域貢献を行う組織は他にも「四邑総会館(See Yep Association)」などがあり、経営のサポートや福祉、社交場所の提供などを行ってきたという(参考文献③)。異国の地で心細いことが多い中でも、中国系移民たちは助け合い、その歴史を紡いできたのである。

ちなみに私がリバプールのチャイナタウンを訪問した際に、気になって先ほどあげたレストランの店員に「致公堂」について聞いてみたところ、イベントを開催したり、祝日にお祭りを開催したりすることはあるものの、いまいち何をやっているかよくわからないようである。リバプールのチャイナタウンの衰退に伴い、「致公堂」に代表される地域貢献組織も徐々にその存在感を失いつつあるのかもしれない。それでも、この場所が、中国の激動の歴史、さらには異国の地で暮らす中国系移民たちの長きにわたる奮闘の証人であることに変わりはない。

結び

ということで、リバプールにあるチャイナタウンの歴史、いかがでしたでしょうか。

筆者自身も帰国後に数多くの資料をかき集めながら、何とかこの記事を書き上げた次第である。残存する統計や資料の限界、また筆者のリサーチの限界もあって、必ずしも満足した記事は書けなかったが、もし一人でも多くの読者に興味深いと思っていただけたら何より幸いである。

リバプールにあるチャイナタウンの歴史に私が惹かれたのは、自分が中国系だからというのもありつつ、リバプールという町自体への興味も当然ある。思うに、リバプールにおける中国系移民の歴史はリバプールという町自体の歴史と重なる点が多い。リバプール自体が移民の多い町であることに加え、様々な要因によってイングランドの主流に差別され、排斥されてきたリバプールの歴史は、異国の地で差別と闘いながら生き残ってきた中国系移民の歴史と似ている。さらに、リバプールの中国系コミュニティの盛衰はリバプールという町の盛衰とも重なっている。一度衰退したリバプールの町が港の現代化と観光業の発展によって再び活気を取り戻しているように、リバプールのチャイナタウンもいつか復活の契機を掴めるだろうか。フットボールに熱狂しつつ、この地のことをこれからも注視したい。

最後に、本記事をお読みいただいた皆様への感謝、さらにはNorth Garden Restaurantの方々や本記事の執筆にあたって参考とした文献を書いた学者やジャーナリストの皆様への深謝の念を記したい。

そして、今後リバプール現地を訪問するリバプール・サポーターや他チームのファンの皆様には、アルバート・ドック、ビートルズなどリバプールの魅力を存分に味わってもらいつつ、ぜひ一度リバプールのチャイナタウンに足を運んで、巨大な牌楼と美味しい料理、さらには怪しげなチャイニーズ・フリーメイソンの建物を楽しんでほしいと思う。

注

(*1)日本で人口に膾炙している「中華街」という呼称だが、実は必ずしも一般的ではない。例えば、戦前は「南京町」「支那町」と呼ぶのが一般的であった(現在でも、神戸のチャイナタウンは「南京町」という名称を維持している)。世界的にみると、「唐人街」という呼称が一般的だが、日本では必ずしも知られていない (参考文献① p.14-17) 。以上を踏まえ、中立性の観点からも、タイトルと冒頭では読者を引き付けるために「中華街」という呼称を使ったものの、ここからは「チャイナタウン」で海外の中国人コミュニティが形成された町を呼びたい。

(*2)中国に詳しい方であれば聞いたことがある話であろうが、中国人がレストランで炒飯を注文することはほとんどないという。なぜなら、炒飯は本来余ったご飯でついでに作る食事であるため、わざわざレストランで食べる価値がないとみなされるからである。そのため、日本人が中国現地のレストランで炒飯を注文すると、奇妙な目でみられることが多いという。筆者も幼少期に中国に住んだ経験があるが、確かにレストランで炒飯が注文されたシーンは一度も見た記憶がない。

(*3)中国は、その地理的な広大さもあってか、数多くの方言がその中に存在し、それらの多くは互いに会話が通じないほどかけ離れている。近代以降、中国政府は北京方言をベースに作成された標準中国語を教育などで普及させようとし、その成果もあってか、現在ではほとんどの中国人が標準中国語を使いこなせる。一方で、海外の中国系移民は広東出身もしくはその子孫が多いため、未だに広東語が優位なチャイナタウンも多い。日本では標準中国語を「北京語」と表記することが多いが、厳密には不正確であるため、本記事では「中国語」と表記する。ちなみに、標準中国語は、中国語では「普通話」、英語では“Mandarin Chinese”と表記されることが多い(広東語は、「広東話」と“Cantonese Chinese”)。

(*3追記)ちなみに最近ヒットした映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(Everything Everywhere All at Once)』でも、主人公の家族は中国語と広東語交じりの会話を行っていた。主人公は香港出身という設定であるため(香港は地域としては広東の一部)、このような複雑な言語背景を持つに至ったと考えられる。

(*4)太平天国の乱とは、1851-1864年に起きた清朝に対する大規模な反乱である。この反乱による死者は推定2000万ともいわれる。ちなみに第一次世界大戦の死者は推定1000万といわれるので、一国の内戦が世界大戦を上回る死者を出していたことになる。

(5*)余談だが、wikipedia由来の情報なので必ずしも正確である保証はないものの、四邑にルーツをもつ著名人として香港を代表するイケメン俳優であるアンディ・ラウ(劉徳華)とトニー・レオン(梁朝偉)がいるとのことである。2人が主演を務めた映画『インファナル・アフェア』は香港映画史に名を刻む大傑作である(のちにハリウッドでマーティン・スコセッシ監督レオナルド・ディカプリとマット・デイモン主演で『ディパーテッド』としてリメイクされ、アカデミー賞をとっている)。Amazon PrimeとU Nextで観れるので、ぜひ色んな方に観て頂きたい。

(*6)客家とは何かを説明するのは難しいものの、一言で言えば「後期移民」である。中国は、漢民族の北部から南部への移民によって拡大した国といえるが、遅れて移民したがゆえに現地に馴染めず、閉鎖的に自立した生活を営み続けたグループを総称して「客家」と呼ぶ。最近では、福建に暮らす客家の伝統的な集合住宅“土楼”が世界遺産に登録されて話題となった。ちなみに、孫文、鄧小平、李登輝、リー・クワンユーといった中華圏における歴史的な人物が客家出身としばしば言われるが、これらは根拠のない俗説であることが多い。(参考文献④)

(*7)具体的には1905年制定の外国人条例(the Aliens Act)の1914年以降の厳格な運用や、1919年の外国人制限条例(the Aliens Restriction Act)がある。( 参考文献②や参考文献③)

(*8)少し補足をすると、移住後に現地のイギリス人女性と結婚した中国人男性も数多くいたという。そのため、強制送還される際は、妻や子どもを残して、帰国せざるを得なかった方がほとんどである。(参考文献③)

(*9)ただし、実際には18世紀頃に相互扶助のために下層の群衆が結成した秘密結社で、明確な政治的目標があったわけではないというのが現在の定説である。「反清復明」というスローガンもあくまで団体に秘密めいたイメージを付けるために掲げられたといわれる。このスローガンが実質的な意味を帯びるようになるのは、清末の反体制運動においてである。(参考文献⑧)

参考文献

①山下清海(2016)『新・中華街 世界各地で〈華人社会〉は変貌する』講談社 (p.14-17, 178)

②岩間一弘(2021)『中国料理の世界史』慶應義塾大学出版会(p.435, 441, 448)

③Walter Fung (2022) ‘The Chinese Presence in Liverpool’ (Liverpool History Society “Liverpool History Journal No.21” p.91-109に収録)

④菊池 秀明(2022)『越境の中国史 南からみた衝突と融合の三〇〇年』講談社(p.38-42)

⑤ Lee Grimsditch (2022) “Where Liverpool’s original Chinatown was and why it had to move” Liverpool Echo

⑥Economist (2018) “Europe’s oldest Chinatown fights for survival”

⑦山下清海(2023)『華僑・華人を知るための52章』明石書店(p.58, p.232-234)

⑧安田峰俊(2021)『現代中国の秘密結社 マフィア、政党、カルトの興亡史』中央公論新社(p.35-37)

コメントを残す